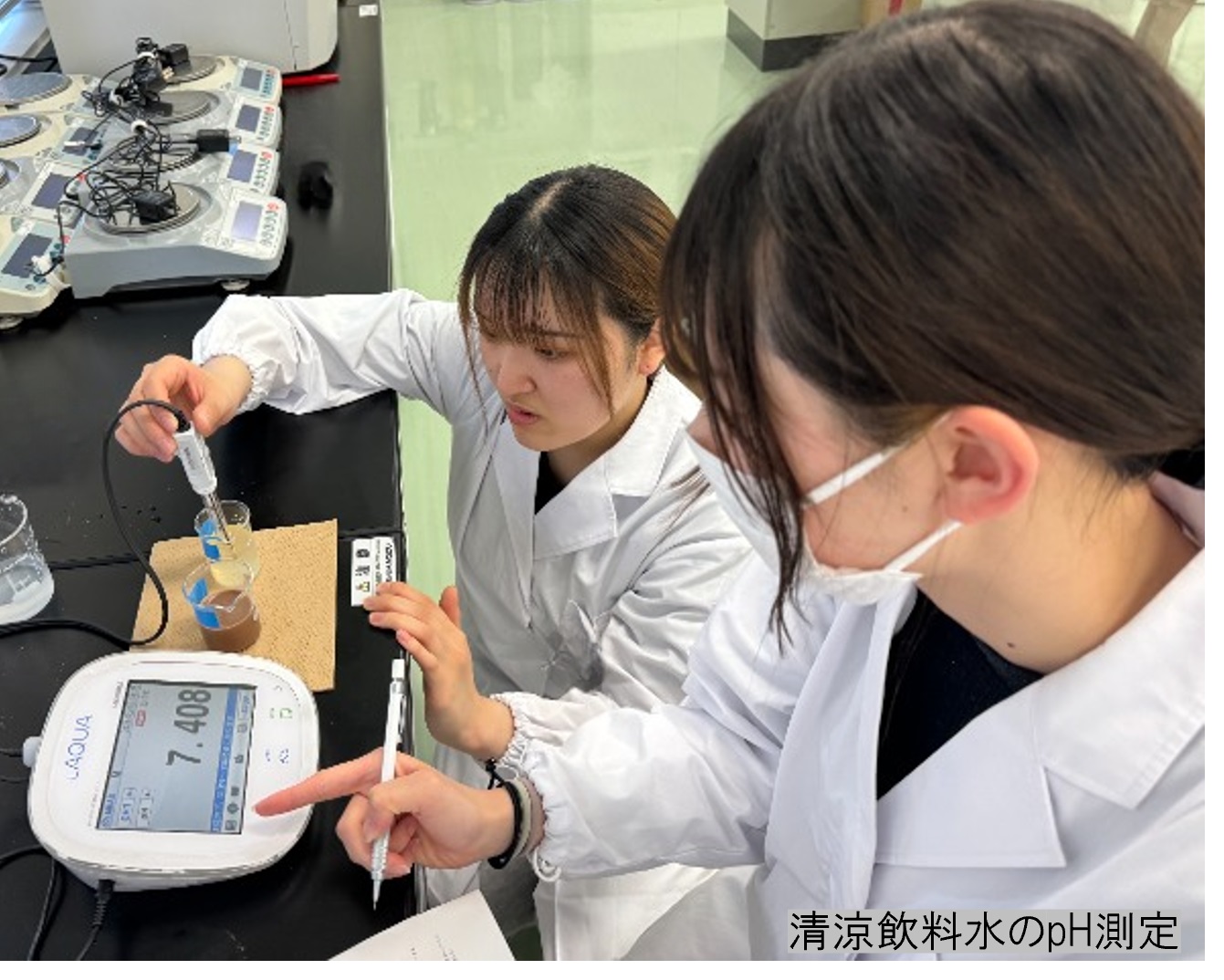

食物栄養学科2回生の授業「食品学実験」の様子をご紹介します。

食品学実験では、食品に含まれる成分を定量・定性的に分析し、その特性や測定法を学びます。

今回は、「食品のpH測定」と「牛乳の酸度測定」の2つの実験を行いました。

「食品のpH測定」では、トマトやレモン、中華麺など計6種類の食品と、

清涼飲料水(市販の紅茶、乳酸菌飲料など)のpHを測定しました。

pH試験紙の色の変化とpHメーターによる数値の結果から、酸・アルカリの判定を行ったあと、

食品試料中にどのような成分が含まれているか調べて考察します。

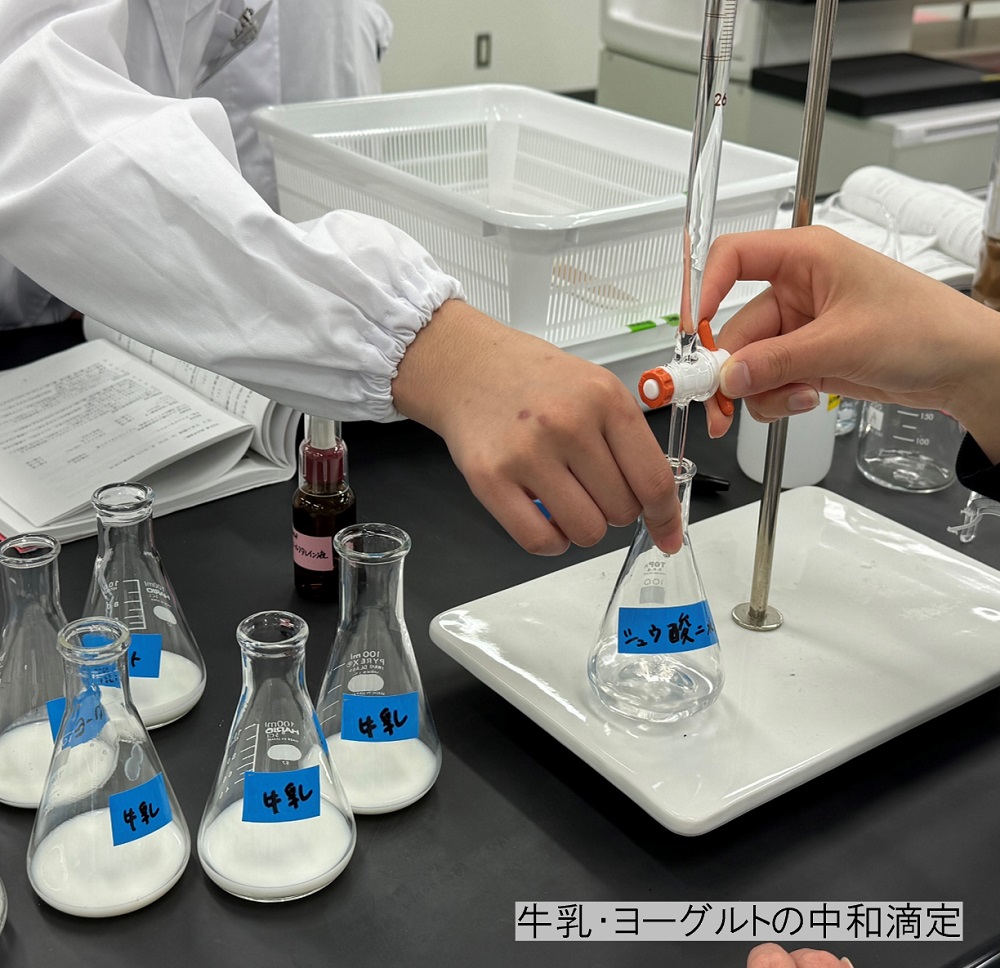

「牛乳の酸度測定」では、中和滴定により牛乳とドリンクヨーグルトの2種類の酸度を求める実験を行いました。

中和滴定とは、濃度の分からない溶液を、濃度の分かっている酸または塩基との中和反応から求める方法です。

指示薬のフェノールフタレイン溶液を入れることで、透明もしくは白色の液体が淡いピンク色に染まります。

溶液の色が元に戻らなくなった時点を滴定の終点とし、それぞれの滴下量から酸度、

すなわち試料に含まれる乳酸の濃度を割り出します。

普段食べている食品の成分を実際に測定することで、食品に対する知識と興味が広がります♪