食物栄養学科3回生の授業「食品学実験」の様子をご紹介します。

食品学実験とは、食品成分の特性や化学反応による変化などを理解し、

食品の加工原理・加工方法を学ぶ実験です。

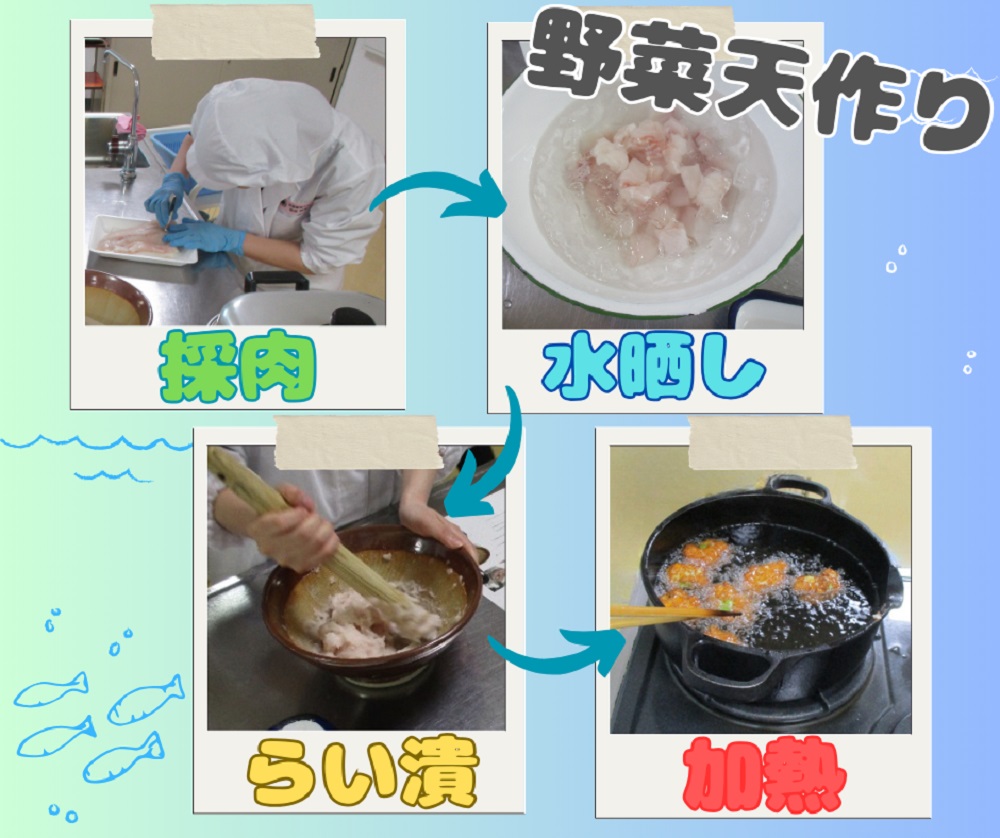

今回は、水産物を用いた食品加工として「練り物(野菜天と細工かまぼこ)」を作りました。

皆さんは練り物がどのようにして作られているかご存知でしょうか。

魚の骨や皮を取り、魚肉だけを採取する(採肉)、氷水にしばらく漬ける(水晒し)、

魚肉をすりつぶし、塩を加えて練り上げる(擂潰(らいかい))、成形し、加熱する、で完成です。

加熱方法(蒸す、焼く、揚げる、ゆでる)によっていろいろな種類の練り物が出来上がります。

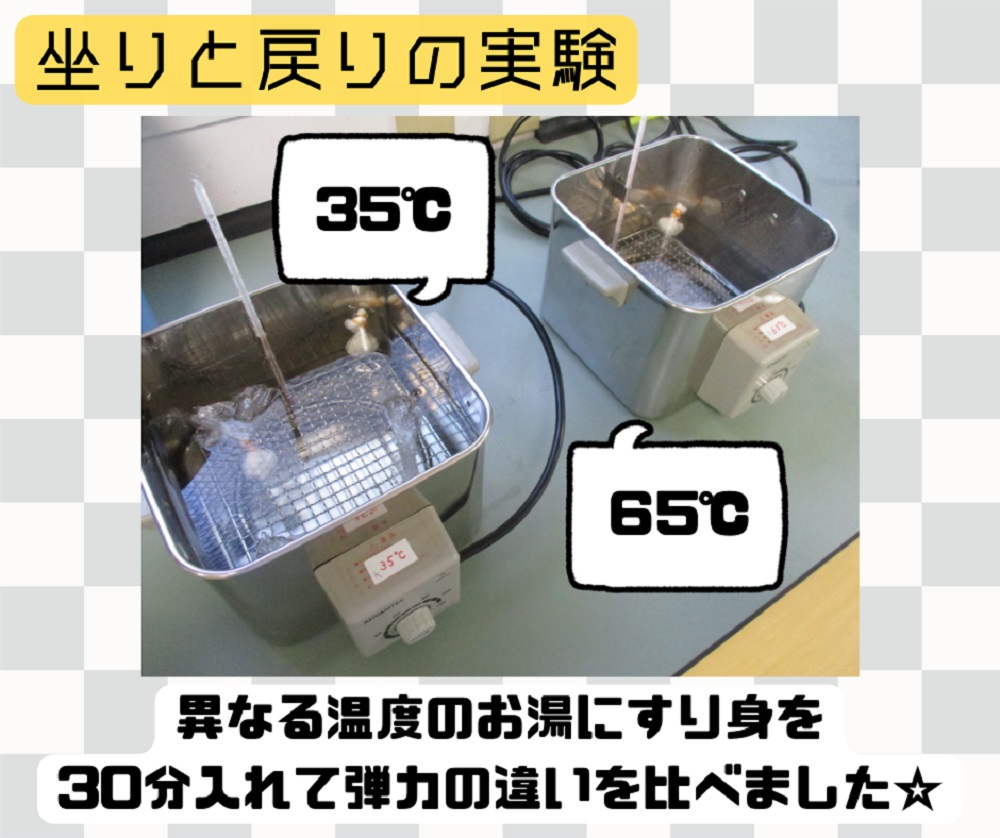

では、練り物の「弾力」はどのようにして生まれるのでしょうか。

魚肉に塩を加えてすりつぶすと、塩溶性の筋原線維たんぱく質が溶けだして網目構造が作られ、

加熱することで独特の弾力が生まれます。

これを「足」と言います。(うどんなどでいう「コシ」)

また成形して50℃以下で置いておくと網目構造が補強され、加熱しなくても強い弾力が生まれます。

これを「坐り(すわり)」と言います。

しかし、50~70℃で加熱すると、活発に働くたんぱく質分解酵素により、弾力が失われてしまいます。

これを「戻り」と言います。

これらの原理を踏まえて、成形後は低温でしばらく静置し、

加熱時は50~70℃の温度帯を早く抜けるように加熱することで、

より「足」の強い練り物を作ることが出来るのです!

普段何気なく食べている食品も、加工原理に基づいて美味しく作られているんですね♪